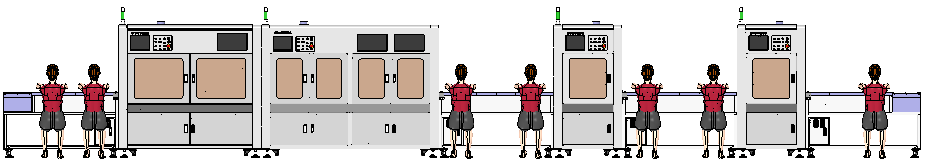

在當(dāng)今工業(yè)4.0的時代背景下,自動化設(shè)備逐漸成為現(xiàn)代制造業(yè)的重要組成部分。它們以高效的生產(chǎn)效率、精準(zhǔn)的操作能力和穩(wěn)定的質(zhì)量表現(xiàn)吸引了無數(shù)企業(yè)的關(guān)注。然而,當(dāng)討論到“自動化設(shè)備是否能夠完全替代傳統(tǒng)人工操作實現(xiàn)高效生產(chǎn)”這一問題時,答案并不像表面看起來那么簡單。

首先,我們必須承認(rèn)自動化設(shè)備的優(yōu)勢是顯而易見的。自動化生產(chǎn)線可以24小時不間斷地工作,極大地提高了生產(chǎn)效率。相比人工操作,機器設(shè)備的精度更高,能夠在長時間內(nèi)保持一致性和穩(wěn)定性,減少了因人為因素導(dǎo)致的產(chǎn)品誤差。此外,自動化設(shè)備還能幫助企業(yè)降低人力成本,在勞動力資源緊張或工資水平較高的地區(qū)尤為適用。例如,汽車制造行業(yè)中的焊接機器人和裝配線就展現(xiàn)了自動化技術(shù)的巨大潛力,這些設(shè)備不僅提升了產(chǎn)品的合格率,還有效縮短了生產(chǎn)周期。

然而,盡管自動化設(shè)備帶來了諸多便利,它們并非萬能,也無法徹底取代人工操作。首先,高昂的成本是許多中小企業(yè)無法忽視的問題。引進一套完整的自動化系統(tǒng)需要投入大量資金用于購買設(shè)備、安裝調(diào)試以及后續(xù)維護。對于一些利潤較低或者規(guī)模較小的企業(yè)來說,這樣的支出可能并不劃算。其次,自動化設(shè)備雖然擅長重復(fù)性任務(wù),但在面對復(fù)雜多變的工作場景時卻顯得力不從心。例如,在服裝裁剪行業(yè)中,不同材質(zhì)、厚度以及剪裁方式都可能影響最終效果,而目前的自動化設(shè)備難以全面適應(yīng)這些細(xì)微差異。因此,在這種情況下,經(jīng)驗豐富的工人仍然扮演著不可或缺的角色。

另外,自動化設(shè)備也存在一定的局限性,尤其是在涉及創(chuàng)新與靈活性方面。人類具備獨特的創(chuàng)造力和應(yīng)變能力,可以在面對突發(fā)狀況時迅速調(diào)整策略,而這一點正是當(dāng)前大多數(shù)自動化設(shè)備所欠缺的。特別是在研發(fā)階段或小批量定制化生產(chǎn)中,設(shè)計師和工程師往往需要通過手工試錯來優(yōu)化設(shè)計方案,這時手工勞動的優(yōu)勢便顯現(xiàn)出來。同時,部分職業(yè)如醫(yī)療護理、教育輔導(dǎo)等對人際交往有較高要求的工作領(lǐng)域,更依賴于人的參與而非冰冷的機械裝置。

綜上所述,自動化設(shè)備確實能夠顯著提高生產(chǎn)效率,并在特定條件下替代傳統(tǒng)人工操作,但要實現(xiàn)全面覆蓋仍存在一定障礙。未來,一個理想的生產(chǎn)模式應(yīng)該是人機協(xié)作而非單純的人機對抗。通過合理規(guī)劃資源配置,充分發(fā)揮兩者各自的優(yōu)勢,我們才能真正達到高效生產(chǎn)的終極目標(biāo)。這不僅需要技術(shù)層面的進步,還需要企業(yè)管理者重新審視人與機器的關(guān)系,找到適合自身發(fā)展的平衡點。